Blog

detail vol.2

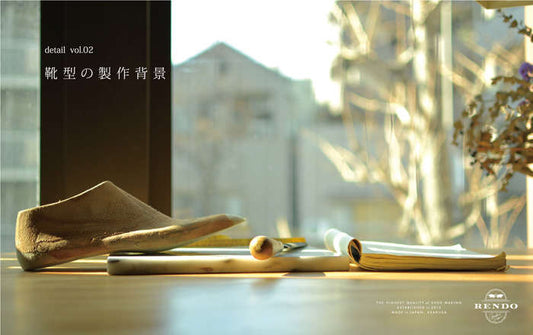

靴型は靴のフォルムやデザイン、フィッティングの両面において重要な基盤となるものです。 本来、オーダー靴専門でもない私が、靴を企画する際、靴型はその専門の職人さんに作リたい靴のイメージを伝えて制作をお願いするのが基本。手を加えるとしても靴の見ためを大きく決めるつま先部分ぐらいで、それ以外のボディ部分は言うなら「聖域」。素人が手を出してはいけないという暗黙のルールがありました。私も以前工場で靴の企画に携わっていたときは用意された靴型にデザインをのせ、型紙を起こすのみでした。 工場から独立した頃、ある靴の企画に携わった際、クライアントから強い要望で靴型を自分で制作することなりました。その時は渡された参考写真のイメージに近づけるだけで、いわゆる自分の意志は全く無い「コピー」。仕事としてクライアントのイメージが最優先で、フィッティング感についてはあまり意識していませんでした。そういう過程で、「この靴型は果たして人の足に対して理想的な形状をしているのか?」と疑問を持ち始め、「もう少しこうだったらどうだろう?」 と、次第に自分の考えを一度かたちにしてみたいという気持ちが生まれました。 そのためにまず、基本から靴型の制作方法、 足の特徴の勉強を始めました。また人の足型を採寸し、 どのような形状、傾向をしているかデータとして蓄積しました。さらにパタンナーとして ドレスシューズからカジュアルまで様々な靴型を観察した経験を融合させて今回オリジナルブランドで納得のいく靴型制作を試みました。 既製靴として履き心地を一番に、足形の採寸データをもとに日本人の足の特徴を踏まえたものを 目標に、基準となる形状と数値を持つ「設計図」をまず起こしました。それをもとにベースとなる木型を削り、足りない部分に革やパテを盛り目標のかたちに近づけました。 一度出来たものを試作靴にするために、プラスチック製にしようと木型工場に持っていきましたが、、、。 「素人が削って、、、。」と職人さんから予想通りのコメント。 しかし自分の靴型の意図をしっかり伝え、 「こだわり」は残しながらも、プロの職人さんの教えを頂きながら細部を詰めていきました。 また、このブランドは既製靴なので底付工場に靴型を見せ、量産する際に問題無いのか 職人さんと話し合いを重ね修正しました。 さらにサイズ展開し(24.5 ~26.5まで) 、足入れサンプルを作り、実際に履いてもらい修正点を反映させてフィッティングの精度を高めていきました。 このような背景を経て、RENDO オリジナルの靴型が出来上がりました。しかし、それは『完成』を 意味しているのではありません。実際にお客様に履いてもらい、ある程度の良いフィードバックを頂いているのですが、細かいフィッティングの感想をデータとして残しつつ、また日々の生活で履いてもらった感想を頂けたらと思います。それらを、次の『発展』に繋げたいと思いますので、何卒ご協力宜しくお願い致します。

detail vol.2

靴型は靴のフォルムやデザイン、フィッティングの両面において重要な基盤となるものです。 本来、オーダー靴専門でもない私が、靴を企画する際、靴型はその専門の職人さんに作リたい靴のイメージを伝えて制作をお願いするのが基本。手を加えるとしても靴の見ためを大きく決めるつま先部分ぐらいで、それ以外のボディ部分は言うなら「聖域」。素人が手を出してはいけないという暗黙のルールがありました。私も以前工場で靴の企画に携わっていたときは用意された靴型にデザインをのせ、型紙を起こすのみでした。 工場から独立した頃、ある靴の企画に携わった際、クライアントから強い要望で靴型を自分で制作することなりました。その時は渡された参考写真のイメージに近づけるだけで、いわゆる自分の意志は全く無い「コピー」。仕事としてクライアントのイメージが最優先で、フィッティング感についてはあまり意識していませんでした。そういう過程で、「この靴型は果たして人の足に対して理想的な形状をしているのか?」と疑問を持ち始め、「もう少しこうだったらどうだろう?」 と、次第に自分の考えを一度かたちにしてみたいという気持ちが生まれました。 そのためにまず、基本から靴型の制作方法、 足の特徴の勉強を始めました。また人の足型を採寸し、 どのような形状、傾向をしているかデータとして蓄積しました。さらにパタンナーとして ドレスシューズからカジュアルまで様々な靴型を観察した経験を融合させて今回オリジナルブランドで納得のいく靴型制作を試みました。 既製靴として履き心地を一番に、足形の採寸データをもとに日本人の足の特徴を踏まえたものを 目標に、基準となる形状と数値を持つ「設計図」をまず起こしました。それをもとにベースとなる木型を削り、足りない部分に革やパテを盛り目標のかたちに近づけました。 一度出来たものを試作靴にするために、プラスチック製にしようと木型工場に持っていきましたが、、、。 「素人が削って、、、。」と職人さんから予想通りのコメント。 しかし自分の靴型の意図をしっかり伝え、 「こだわり」は残しながらも、プロの職人さんの教えを頂きながら細部を詰めていきました。 また、このブランドは既製靴なので底付工場に靴型を見せ、量産する際に問題無いのか 職人さんと話し合いを重ね修正しました。 さらにサイズ展開し(24.5 ~26.5まで) 、足入れサンプルを作り、実際に履いてもらい修正点を反映させてフィッティングの精度を高めていきました。 このような背景を経て、RENDO オリジナルの靴型が出来上がりました。しかし、それは『完成』を 意味しているのではありません。実際にお客様に履いてもらい、ある程度の良いフィードバックを頂いているのですが、細かいフィッティングの感想をデータとして残しつつ、また日々の生活で履いてもらった感想を頂けたらと思います。それらを、次の『発展』に繋げたいと思いますので、何卒ご協力宜しくお願い致します。

BOQ web magazine

BOQ web magazineにRENDOのR7704 PLAIN TOE DERBY をご紹介いただきました。どのような過程を経てデザインが生まれたのかご説明いただいております。是非御覧ください。 BOQ様ありがとうございました。http://boq.jp/serial/7212.html/

BOQ web magazine

BOQ web magazineにRENDOのR7704 PLAIN TOE DERBY をご紹介いただきました。どのような過程を経てデザインが生まれたのかご説明いただいております。是非御覧ください。 BOQ様ありがとうございました。http://boq.jp/serial/7212.html/

2月8日の営業時間変更

お知らせ 誠に勝手ではありますが本日大雪のため営業時間17時までとさせていただきます。 もしご来店される際は、路面が凍っている可能性がございますので足元にご注意ください。

2月8日の営業時間変更

お知らせ 誠に勝手ではありますが本日大雪のため営業時間17時までとさせていただきます。 もしご来店される際は、路面が凍っている可能性がございますので足元にご注意ください。

ALL ABOUT・男の靴・スニーカー/靴のショップ情報

All Aboutの男の靴・スニーカー/靴のショップ情報でRENDOの取材をしていただきました。前後編にわたりRENDOのこだわりと特徴を丁寧に解説いただいております。ガイドの飯野様ありがとうございました。 前編:http://allabout.co.jp/gm/gc/438575/ 後編:http://allabout.co.jp/gm/gc/438580/

ALL ABOUT・男の靴・スニーカー/靴のショップ情報

All Aboutの男の靴・スニーカー/靴のショップ情報でRENDOの取材をしていただきました。前後編にわたりRENDOのこだわりと特徴を丁寧に解説いただいております。ガイドの飯野様ありがとうございました。 前編:http://allabout.co.jp/gm/gc/438575/ 後編:http://allabout.co.jp/gm/gc/438580/

detail vol.1

RENDOの靴は仕上げの工程として、ウエルト(アッパーの底面から張り出した細革部分)にギザギザの模様を「後目付け」で付けています。 工場で量産される既製靴では、「先目付け」(事前にウエルトパーツに模様をつけておく)と「後目付け」(出来上がった靴に仕上げで模様を入れる)の2通りの方法があります。 数年前、海外の工場を視察した際、仕上げの工程で出来上がった靴に機械で目付けを入れていました。くっきりギザ模様の入った靴は、先目付けよりはるかに見栄えがよく、感銘したのを覚えています。その時から、自ら手がける製品でいつか再現してみたいと思うようになりました。 しかし、今回私達の依頼している工場の規格では、先目付けが標準とのこと。また後目付けをする機械の設備はなく、「手作業で出来ないことはないが一足づつの繊細な作業を既存の流れに組み込むことは、非常に難しい。」とのお答えでした。 「一つ手間をかけてやると一つ良い物が出来あがる。」私の師匠の教えです。さらに良い物をつくるため、また他との違いを表現するため、工場側に無理を言って、生産の途中段階で靴を一度アトリエに戻してもらい一足づつ自分たちの手で目付けを入れることにしました。 適度に熱した「車コテ(ウィール)」と呼ばれる工具で目付けをします。職人さんにのもとへ出向き、持ち方、角度、温度などを学び、実際に何足も何足も練習を行いました。靴を仕上げるほんの一部ではありますが、この工程まで綺麗に作られた靴を傷つけないように注意を払い作業をします。また、職人さんの仕事に敬意を払う作業でもあります。

detail vol.1

RENDOの靴は仕上げの工程として、ウエルト(アッパーの底面から張り出した細革部分)にギザギザの模様を「後目付け」で付けています。 工場で量産される既製靴では、「先目付け」(事前にウエルトパーツに模様をつけておく)と「後目付け」(出来上がった靴に仕上げで模様を入れる)の2通りの方法があります。 数年前、海外の工場を視察した際、仕上げの工程で出来上がった靴に機械で目付けを入れていました。くっきりギザ模様の入った靴は、先目付けよりはるかに見栄えがよく、感銘したのを覚えています。その時から、自ら手がける製品でいつか再現してみたいと思うようになりました。 しかし、今回私達の依頼している工場の規格では、先目付けが標準とのこと。また後目付けをする機械の設備はなく、「手作業で出来ないことはないが一足づつの繊細な作業を既存の流れに組み込むことは、非常に難しい。」とのお答えでした。 「一つ手間をかけてやると一つ良い物が出来あがる。」私の師匠の教えです。さらに良い物をつくるため、また他との違いを表現するため、工場側に無理を言って、生産の途中段階で靴を一度アトリエに戻してもらい一足づつ自分たちの手で目付けを入れることにしました。 適度に熱した「車コテ(ウィール)」と呼ばれる工具で目付けをします。職人さんにのもとへ出向き、持ち方、角度、温度などを学び、実際に何足も何足も練習を行いました。靴を仕上げるほんの一部ではありますが、この工程まで綺麗に作られた靴を傷つけないように注意を払い作業をします。また、職人さんの仕事に敬意を払う作業でもあります。

休日

年末年始の休暇が明けて1週間、始まったと思えば三連休なかなか自分自身のエンジンがかからない日々気を引き締めるため、いつもより早く出勤お店近くのお世話になってる靴工場へ 「おっ早くからやってんじゃねえか」とお言葉お互い様だけど...と思いながら 「今年もよろしくお願い致します」と新年2度めのご挨拶◎ ※写真はヒールとソールの材料(革)

休日

年末年始の休暇が明けて1週間、始まったと思えば三連休なかなか自分自身のエンジンがかからない日々気を引き締めるため、いつもより早く出勤お店近くのお世話になってる靴工場へ 「おっ早くからやってんじゃねえか」とお言葉お互い様だけど...と思いながら 「今年もよろしくお願い致します」と新年2度めのご挨拶◎ ※写真はヒールとソールの材料(革)